400-660-5256

市場專員微信pspsky 357201460

357201460

國際常識(shí)國際物流行業(yè)資訊及貨代常識(shí) / 當(dāng)前位置:首頁>物流資訊>國際常識(shí)

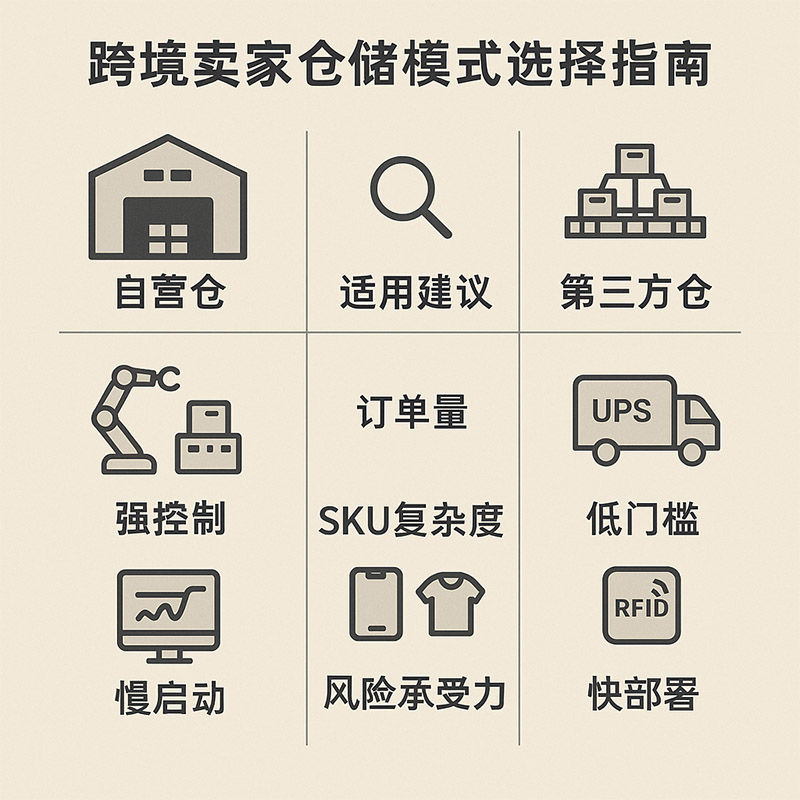

2025跨境倉儲(chǔ)怎么選?自營倉 vs 第三方倉深度解析

發(fā)布時(shí)間:2025-04-16 | 點(diǎn)擊數(shù):660 | 跨境倉儲(chǔ) | 自營倉倉儲(chǔ)模式的選擇,直接關(guān)系到跨境企業(yè)的資金效率、客戶體驗(yàn),甚至能影響未來三年的競爭力走向。尤其是進(jìn)入2025年,像“美國800美元免稅權(quán)取消”等政策陸續(xù)落地,讓本地庫存的需求陡增,賣家們?cè)凇白誀I”還是“外包”之間更是左右為難。

一、自營倉:掌控力強(qiáng),但成本高

搭建一個(gè)自營倉,從倉租、設(shè)備到系統(tǒng)開發(fā),動(dòng)輒投入上百萬。以在美國建設(shè)1000㎡的標(biāo)準(zhǔn)倉為例,僅首年支出就可能超過300萬元。運(yùn)營中,還要承擔(dān)高額人工成本(每人每月約4000美元)、設(shè)備折舊及滯銷庫存的損耗風(fēng)險(xiǎn)(年均高達(dá)15%)。

但自營倉的好處也顯而易見:庫存策略、發(fā)貨節(jié)奏、品質(zhì)把控都能由自己掌控。對(duì)高客單價(jià)、SKU穩(wěn)定的產(chǎn)品非常友好,比如電子類或定制類產(chǎn)品,通過自研系統(tǒng)可以快速響應(yīng)市場,縮短“生產(chǎn)-入庫-發(fā)貨”的周期。

二、第三方倉:輕資產(chǎn),快啟動(dòng)

第三方倉通常采用“按需計(jì)費(fèi)、零押金”模式,無需重金投入。像美鷗、谷倉等服務(wù)商,小件處理單價(jià)低至0.5元,倉儲(chǔ)費(fèi)用也能壓縮在0.5美元/件/月。借助其規(guī)模化網(wǎng)絡(luò),配送成本比自營倉低約28%。

此外,多倉聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)還能快速響應(yīng)市場變化。例如在美國,當(dāng)?shù)亟桓蹲羁炜煽s短至1-3天。不過標(biāo)準(zhǔn)化流程也帶來局限,對(duì)于SKU復(fù)雜或退換頻繁的服飾類商品,第三方倉往往難以做到靈活調(diào)整。

三、如何權(quán)衡?關(guān)鍵看三個(gè)維度

成本結(jié)構(gòu):自營更適合訂單量大、SKU穩(wěn)定的企業(yè),長期來看可攤薄成本;初創(chuàng)或季節(jié)性波動(dòng)大的賣家,更適合靈活的第三方倉。

品類特性:需要精細(xì)化運(yùn)營、個(gè)性化打包或一體化質(zhì)檢的商品,更偏向自營;標(biāo)準(zhǔn)化高、周轉(zhuǎn)快的產(chǎn)品,更適合外包。

風(fēng)險(xiǎn)偏好:自營需承擔(dān)政策、庫存、用工等多重風(fēng)險(xiǎn);而第三方倉雖然省事,但也要防范數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)故障等不可控因素。

結(jié)語:倉儲(chǔ)無優(yōu)劣,適配才是關(guān)鍵

選擇自營還是第三方,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,關(guān)鍵是與自身業(yè)務(wù)模式相匹配。未來的競爭,拼的不是“誰倉大”,而是“誰反應(yīng)快、誰資金活”。

下一篇 sealand是那家船公司?(sealand屬于哪個(gè)國家的?)

咔咕網(wǎng),跨境物流一站式智能服務(wù)平臺(tái)!咔咕供應(yīng)鏈科技旗下品牌,依托于專業(yè)國際物流團(tuán)隊(duì),從2003年以來,為廣大外貿(mào)企業(yè)、跨境電商與國際物流一級(jí)莊家提供一站式跨境物流服務(wù),24小時(shí)訂艙熱線:400-660-5256。

咔咕網(wǎng),跨境物流一站式智能服務(wù)平臺(tái)!咔咕供應(yīng)鏈科技旗下品牌,依托于專業(yè)國際物流團(tuán)隊(duì),從2003年以來,為廣大外貿(mào)企業(yè)、跨境電商與國際物流一級(jí)莊家提供一站式跨境物流服務(wù),24小時(shí)訂艙熱線:400-660-5256。

本文地址:http://www.bdhc-dc.com/article/4699.html

為你推薦

一文了解印度物流之國際物流

POST:2025-06-12

一文了解印度物流之國際物流

POST:2025-06-12

移動(dòng)站,手機(jī)掃碼訪問

移動(dòng)站,手機(jī)掃碼訪問 微信公眾號(hào) ourcargo_com

微信公眾號(hào) ourcargo_com.svg)